图书、档案纸质的酸化危机

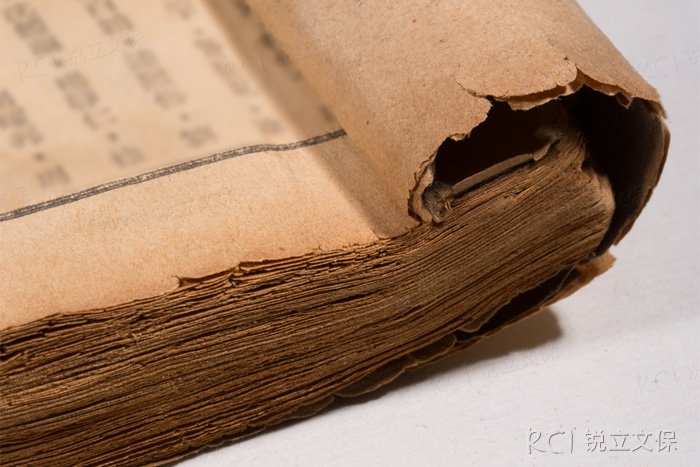

时间:2025-09-15 13:52:09 来源:夏沧琪《图书、档案纸质的酸化危机与除酸处理》纸张是中国人的四大发明之一,人类资讯的传递、知识与思想的表达等,藉纸张为媒介因而更为便利,流传也更为久远。档案、图书等纸质文物是人类文明发展历程中所创造出来,使我们能了解历史、改变世界的重要工具,亦是人类物质生活与精神生活所不可或缺的宝贵资产。自古以来,档案、图书的材质历经了甲骨、金石、竹木简、缣帛、纸张等各类基材之发展历程,而珍贵的历史档案文件、书画、书籍等文物,大都是以纸质为材料。无论是传统的手工造纸或是十九世纪中叶以后利用机械大量造纸,由于天然或是人为因素造成纸质档案文物的老化变质,使得档案、图书材料逐渐受损破坏,最终乃至于失收藏及使用价值而宣告寿终正寝。为使珍贵的档案、图书等纸质文物能长久流传,并能提供鉴古知今的功能,对于纸质文物的保存、保护,将是我辈所责无旁贷且刻不容缓的工作1。

纸质文物属于有机类材质,而自然界的有机物,皆会随时间的延长而呈现各种的劣化现象;在图书、档案类纸质文物的劣化现象中,“酸性纸”特别需要我们的重视与解决。纸张是植物纤维均匀分散于水中,经过抄纸网滤水作用得到平面薄片构造,在除水干燥处理之后,纤维间相互结合交织而成。由于纸中的纤维呈现毛细管现象(一般印刷用纸的孔隙率约40~65%),且制纸用纤维为亲水性物质,故在以墨水书写或用印墨印刷时,墨水溶液会因为毛细管现象而涌入纸层中。早期,欧洲多采用上脱方式以防止墨水晕散、渗透,而后德国Illig氏在1807年发明以松香-明矾为原料的松香-明矾(硫酸铝)上胶(Rosin-Alum size),自1850年以后的纸皆采用此种上脱处理法。十九世纪之后所制造的纸多采用松香-明矾抄纸,此种造纸过程所添加的上脱剂,因硫酸铝中的铝易与其它化合物作用,而使得硫酸根(SO42-)残留在纸屑中,此种离子性的硫酸成分不易挥发,故会随纸张的干燥而浓缩,引起强脱水作用而造成纸张中有机成分的变质,以致于一时期间所生产纸张纸屑的纤维呈酸性状态,即为所谓的“酸性纸”危机。1964 年美国维吉尼亚州立图书馆图书修补专家Barow氏的研究报告证实了酸性纸为纸张劣化的主因,其曾收集1425年至1900年欧洲及美国的文化用纸,测定其耐折强度、破裂强度及纸张的酸碱值,而由其测定结果显示,1700年至1900年所制纸张之酸碱值平均为4.0~4.9,纸张之耐折强度随酸度增加而呈直线下降,只不过经过100年,纸张的耐折强度已下降到零;15世纪到17世纪的纸张强度则相对的较高,劣化程度较低,由此可见酸性纸自然劣化一直在进行着2。

笔者等曾针对圆书馆中典藏1820年至1940年西文期刊的纸张白度及pH值进行测定,结果显示:1850年以前之纸张白度及pH值均较高,而在1876年以后,由于造纸过程是采用松香-明矾上胶剂,因此纸张的pH值均在5以下,此对往后的纸张保存性将造成不利的影响3。

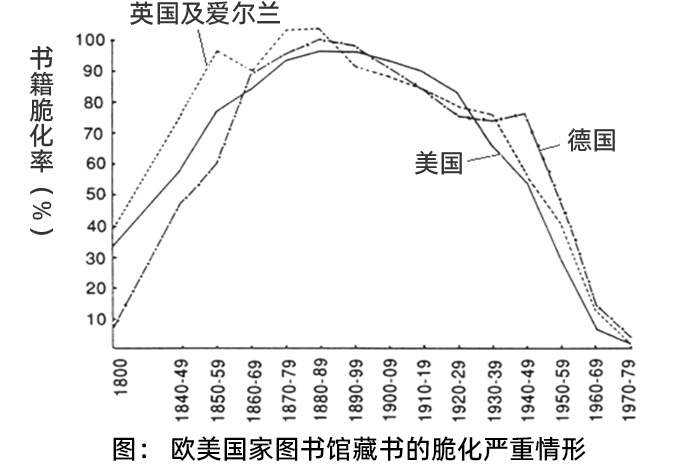

据美国Barrow氏之研究调查显示,典藏的图书纸张在酸性状态下,劣化速率较快,因此可知,十九世纪以后及二十世纪以前所制造酸性纸质图书文物的保存问题十分严重4。由图可知欧、美国家图书馆藏书的脆化严重情形。

图书馆馆藏书籍的快速劣化,已成为图书馆馆员最关心的问题,由于书籍严重劣化的数目快速增加,已使书籍无法再外借使用,因此在许多地区,已开始试验和寻找实际改善保存的方法。酸的破坏是图书馆书籍及档案资料纸质劣化的主要原因,在书籍典藏期间所产生酸的主要来源是制纸时添加的硫酸铝,也包括空气污染物、纸张纤维的氧化产物和印刷油墨的媒介。

参考文献:

1、夏沧琪,《书籍劣化与修复之研究》,(硕士论文,台湾省国立中兴大学森林学研究所,1991年),页1。

2、邱俊雄,《纸张之劣化与防治》,《浆与纸月刊》57期(1988年),页6。

3、黄结财,《古书调查与维护之研究》,(硕士论文,台湾省国立中兴大学森林学研究所,1992),页19。

4、夏沧琪,《书籍劣化与修复之研究》,(硕士论文,台湾省国立中兴大学森林学研究所,1991),页2-3;Buchanan,“The Brittle Book Problem”, The Paper Comservator,(1987), p.69。

内容摘自:夏沧琪,台湾省国立嘉义大学林产科学系助理教授,《图书、档案纸质的酸化危机与除酸处理》