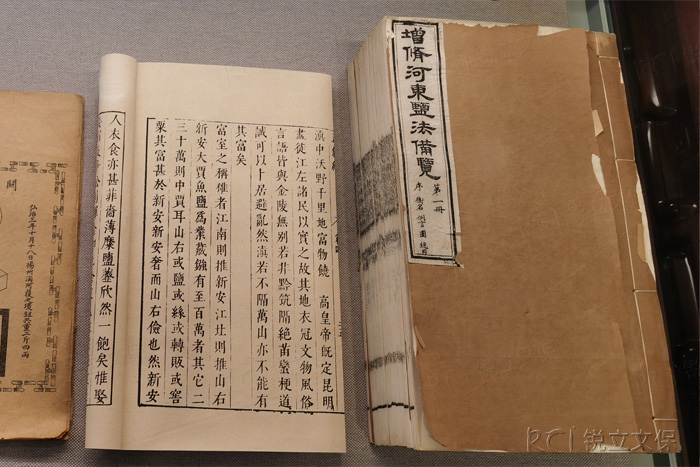

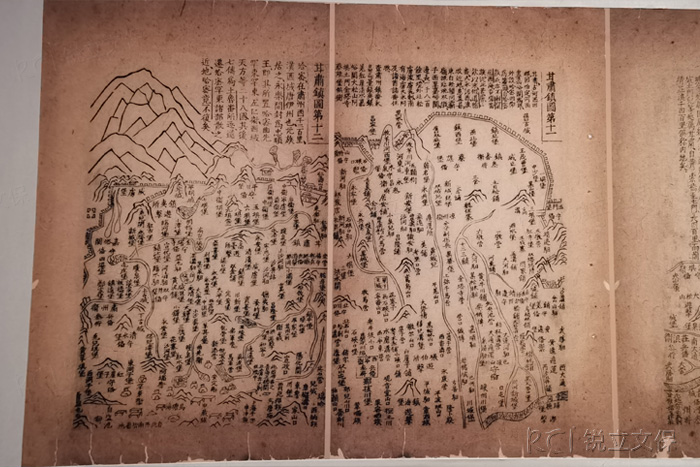

纸张酸化与劣化问题

时间:2025-04-28 13:35:47 来源:刘春银/台湾省台北市/《图书馆馆藏资料酸化劣化问题及其保存对策之探讨》自东汉和帝元兴元年(公元105年)蔡伦发明造纸至今已有一千八百九十余年的历史,随着时代的演进,造纸的原料与技术两方面也有许多改变,尤其是西方制纸技术更是以1854年为分野。1854年以后,美国发明了木材纸浆制纸的化学过程,由于十九中叶以后,纸张需求量大增,因而以木材纸浆取代以往的棉麻布为材料,并改变纸张的操作方式,即在制纸过程中添加明矾土(含硫酸铝)、松脂,以增加纸张的吸墨性,致使纸张组织改变,而加速了纸张的劣化,从此也为纸张印制的图书资料种下祸根,即导致图书馆馆藏的一般图书资料不到百年即会黄变破碎劣化。

纸张劣化主要包括纸张变色及纸力消减等现象,纸张变色程度分为中程度变色与严重程度变色;纸张的拉力强度、伸展度,纸张的耐折强度、撕裂强度都会消减而呈现脆化状态。根据科学家经过半世纪以来的研究发现,影响纸张劣化的原因,可分为内在因素与外在因素。内存因素包括纸浆内部化学成分,如树脂、木质素、半纤维素及纤维素,受上胶剂、纸力增强剂、填充料及水中金属离子等影响,致使其纸张呈现受损脆化现象。通常纸张的酸碱值被视为测定纸张保存情况良窳的标准,根据美国历史出版品与记录委员会(National Historical Publication and Records Committee)于1981年修订颁布的《优良纸张制造标准》规定,纸张的酸碱值(pH scale)在7.5以上才属之。pH值为7,表示中性纸张或无酸纸张,pH值7以上者即属碱性,表示纸张仍处于良好的情况。纸张劣化的外在因素则指受周遭环境影响,包括光线(尤其是红外线)、温度、湿度、空气污染物、水患、虫害、微菌及人为使用不当等因素,均会促使纸张变劣。由于内外在因素的双重影响下,纸张的酸化与劣化问题日益严重。

通常一般图书与古文书等纸张保持良好状况,即纸张不脆,且其装订材料也不致变质或受损。根据联合国教科文组织(UNESCO)1956年所出版之Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict一书所述,为防止书中书虫的繁殖,应将保存库之温度维持在22.2℃以下,而其他出版品的保存库,其温湿度在一年间应维持在温度为21.2-22℃、相对湿度为45%。由此可知,良好的典藏环境对图书馆馆藏资料的保存是非常重要的。

鉴于外在因素的空气污染物质也是不容忽视的隐形杀手,通常图书馆及其保存库都会使用空间设备及办公室自动化的器材,因此在循环空气中的灰尘、二氧化硫、阿摩尼亚(氨气)及二氧化碳等各种空气污染物质,空气中所含之污染物质对文化财会产生影响。根据日本登石健三之《古美术馆保存的知识》(1970年)一书所述,二氧化硫对纸张纤维会产生影响,主要是其与水发生作用后会产生硫酸,而侵蚀纸张纤维,使纸张酸化及劣化。若不留意,图书馆馆藏资料,会因纸张脆化变黄而慢慢化为尘屑,而珍贵的人类知识记录将为化为乌有。此外,人们在阅读时不良或不当行为,也会促使图书资料加速其劣化现象。

美国William J.Barrow于1920年代提出纸张酸化问题方面的研究看法,即纸张早期劣化的主因是纸张本身酸性度作用的结果,他并于1940年研发成功图书馆资料脱酸法;1945年再研究完成中和降低酸性纸中酸性度的脱酸处理法,为图书馆在资料保存方面带来了振奋人心的成果。由此可见,有关纸张脱酸技术的研究与发展历史已经很久,但当时所研发的脱酸方法都只能处理单张的资料,既费时又耗费金钱,均不适用于处理大量的图书资料,直到1960年代由于Barrow的大作《藏书劣化的原因与对策》(Deterioration of Book Stock: Causes and Remedies)出版后,才开始积极研发既有效又成本低廉的大量图书资料脱酸处理技术,其研发成果,容后叙述,在此不加赘言。

台湾省标准局于1996年10月公布之CNS第13776号标准《图书馆与档案室典藏出版品与文件之纸质保存性标准》,其研订之目的在建立涂布纸与非涂布纸高保存性之规范,并说明其特殊性与检验方法,使得图书馆档案室所典藏出版品的纸张能在正常使用与保存下,维持数百年而不致产生明显的损坏。藉由纸质永久保存性质之说明,期能推广保存性纸张之使用,及体认可记录性知识须长久保存之重要。由此可窥知,珍贵的人类知识录为了要长久典藏,应注意纸张的酸性问题,已酸化劣化的图书馆馆藏应及早谋求对策,好能以无酸纸来印制出版品或文件,以供永久典藏。

内容节选:刘春银,台湾省台北市,《图书馆馆藏资料酸化劣化问题及其保存对策之探讨》;1998年刊发。