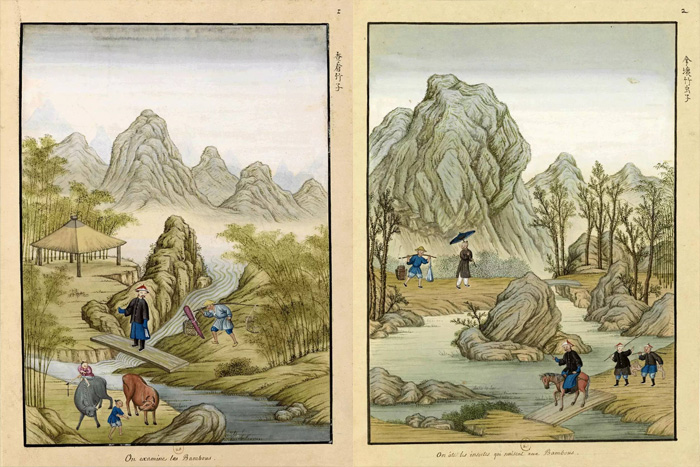

清代造纸技艺集历代大成,27幅水彩画展示造纸工艺

时间:2024-12-09 09:32:27 来源:锐立文保清代造纸业在明代基础上继续发展,尤以康熙、乾隆时期最为兴盛。造纸作坊大多分布在南方的江西、福建、浙江、安徽等省,广东和四川次之;北方以陕西、山西、河北等省为主。原料有竹、麻、皮料和稻草等,其中竹纸产量占首位,尤其南方近山区多造竹纸。同时还出现专门论述造纸技术的插图本专著,为前代所未见。《中华造纸艺术画谱》由清代乾隆年间法国耶稣会传教士蒋友仁在中国的记录编制而成,以二十七幅水彩画介绍了当时以手工制作竹纸的工艺流程。

清代造纸技术集历代之大成且有所创新,各地工艺虽略有不同但都已达到较完善的地步。例如,据严如燿《三省边防备览》所载,道光初年陕南地区的竹纸制造工艺大致如下:选择适当时节砍取水竹,经过用水浸沤,蘸石灰浆堆沤,再经过甑蒸,碱水煮,加入黄豆与白米水浆(淀粉溶液)蒸等工序,制成纸料;然后将纸料下踏槽细踏,再下纸槽搅匀,用竹帘抄造,叠压去水,最后逐张揭起,刷贴在墙上干。如做细白纸,则在纸料入槽后加入适量的白米汁,可制成细紧的白纸。如做黄表纸,加姜黄未,即成黄色。

【相关推荐】明代手工造纸工艺及规模?

【转载声明】转载内容是出于传递更多有价值信息之目的,若出现标注错误或侵犯了您的合法权益,请联系告知,及时更正、删除,谢谢!