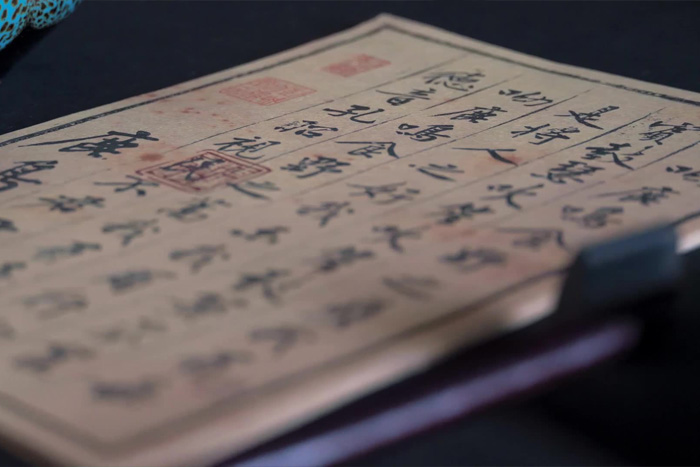

明代手工造纸工艺及规模?

时间:2024-11-18 11:16:38 来源:锐立文保明代纸张的产量和质量都超过宋、元。纸张的主要产地为江西、浙江、福建、四川,北方只有少量的造纸业。造纸原料有竹、草、树皮、破棉等。南方以竹为原料造纸,有着很久的历史,明代仍继续以竹制纸。为了提高纸张的性能,多以几种原料混合使用,如以竹、树皮和稻草混合,以提高纸张的韧性。明代科学家宋应星在其《天工开物·杀青》章中详细记载竹子作为原料来做纸的过程:可以把坚硬的竹子等植物纤维材料捣烂成浆糊;再用特制的竹篓将纸浆“一张张”取出,定型成大小不一的纸;最后通过自然晾干或火烤的方式去湿,成为一张张洁白的竹纸。

在古代中国,匠人们的智慧和勤劳让他们能造出令人叹为观止的巨幅大纸。这些纸张不仅用于书写,更是文化传承的媒介。明清书画里那种常见的大纸,放在当时的欧洲,根本不敢想也不会做,因为根本就没办法学会制作大张的纸。而当时明朝的造纸规模,已经可以用水力水锥等器具进行打浆,机械技术的引入让造纸效率显著提高,也催生了造纸行业的繁荣。据记载,仅在江西铅山一地,就有3000多槽户造纸,每户帮工不下二十人,至少有6万人从事造纸业,数量庞大。自成化年间起,纸张成本就不停降低,《宛署杂记》统计:万历年间九两白银,就可以购买一万一千张连七纸,至于科举考试用的“抬连纸”,更是一匹麻布换两千张的价格。造纸技术的喷发及造纸产业的规模,让纸张逐渐成为普通百姓生活的一部分。

【转载声明】转载内容是出于传递更多有价值信息之目的,若出现标注错误或侵犯了您的合法权益,请联系告知,及时更正、删除,谢谢!

上一篇:真丝绢物的泛黄机理是什么?

下一篇:如何鉴定古籍抄本和稿本?