两晋南北朝时期造纸业的革新 推动纸张登上书写的主流舞台(下)

时间:2024-07-29 09:21:02 来源:锐立文保从汉代发展起来的造纸术在两晋南北朝时期进入了发展阶段,这一时期的造纸技术有了质的飞跃,不仅在产量、质量、加工等方面有了显著提升,更是在纸张的防虫和抄纸技术方面取得了重大突破。

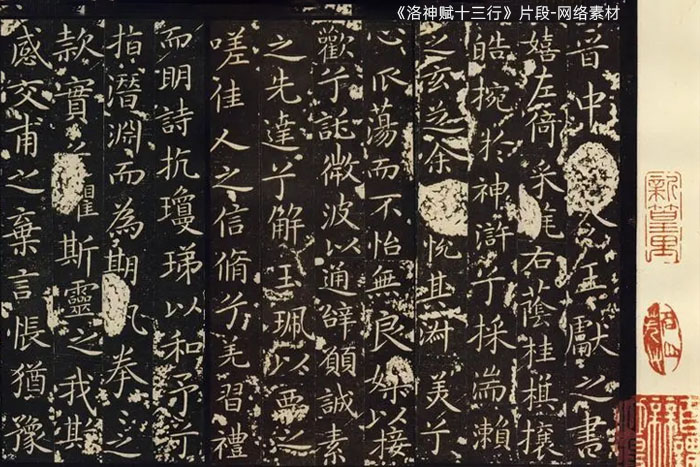

为了延长纸张的寿命和防止虫蛀,古人探索出了一种将黄柏捣烂熬取汁液,浸染纸张的方法。被浸染的纸张多呈天然的黄色,也被称为黄麻纸或黄纸。这种纸在当时多为抄写经书和官府文书之用,如王献之的小楷书法代表作《洛神赋十三行》就是写在黄麻纸上。

在两晋南北朝阶段,随着造纸术的进步和推广,一种活动的帘床纸模的出现加快了造纸的效率。这种纸模是用一个活动的竹帘放在框架上,可反复捞取成千上万张湿纸,抄出的纸面紧薄而匀细。这是造纸技术中一项具有重大意义的革新。

随着纸张质量的提高,纸张在书写和印刷方面的应用逐渐扩展。纸张不仅取代了传统的竹简和丝绸等载体,还推动了古代文献和书籍的保存和传承。这不仅促进了书法艺术的发展及汉字字体的变迁,也为画家们提供了更好的绘画材料。

魏晋南北朝时期是中国古代造纸术发展的关键时期。在这一时期,造纸术得到了广泛的应用和发展,不仅提高了纸张的质量和生产效率,还为文化传承与记录提供了更好的工具。这些创新对后来的造纸术发展产生了深远的影响,成为了中国古代科技文化的重要组成部分。

【转载声明】转载内容是出于传递更多有价值信息之目的,若出现标注错误或侵犯了您的合法权益,请联系告知,及时更正、删除,谢谢!