如何对焦脆老化的文献修复?

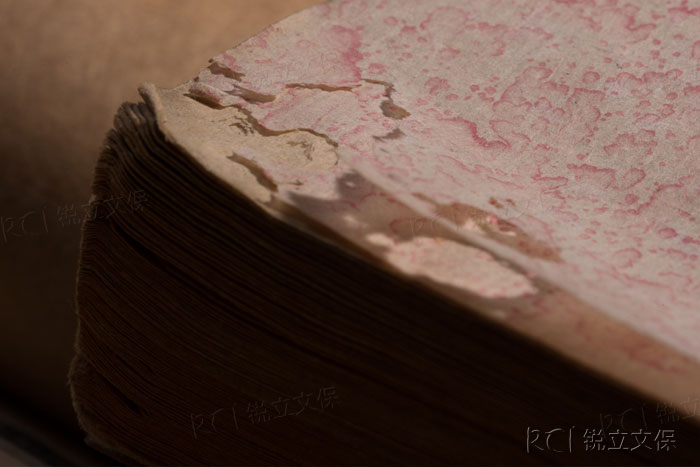

时间:2022-04-11 09:18:24 来源:周苏阳《保护古文献,继承传统修复工艺》现在全球的环境在变化,天气越来越热,尤其是在南方,高温对古文献的贮藏极为不利,特别是竹类纸泛褐黄色,有些古文献夭头地脚触摸后就会干裂。有些古文献,纸张干脆一经手触摸,碎片落下,不能翻阅。这类文献以往不再翻阅,包起来放在书橱里。在没有处理的情况下,不同翻阅,存放是个办法。但老化的速度并未减缓,焦脆老化是受各种原因所造成的,为使古文献能够重新得以利用,必须采取积极的措施终止或减缓古文献的老化。否则,已老化的古文献会逐渐的损坏下去,时间久了又加大修复的难度,甚至会毁于一旦。

对焦脆老化的文献在修复过程中,我们要按损害的不同程度进行处理,轻度的用失而排笔沾冷开水扫洗,清洗后,使纸张变软些,干后用毛太纸或薄绵纸补裂口。对焦脆严重的纸页下垫上塑料皮,用排笔沾冷开水轻扫洗去纸页上的灰尘,同时相应的能排去纸上的酸性,将文献的纸张得到净化,再用稀浆水托裱加固。这类文献经过托页,能够翻动借阅,不再断裂,提高了耐折度,增加了耐磨度,唯一的缺点是书页增厚了。文献经托裱后装帧形式保持原有的大小尺寸,使原有的装帧形式不变。这里值得一提的是,我们在操作这类文献的托纸时,吸取了古人的经验:药染纸。使中药汁渗透在纸张中,能够达到防虫防菌的作用,不会使文献经过大面积的糊裱后再受虫、菌的侵蚀,同时药染对文献也没有危害,而且能够大大提高古文献的寿命。

随着时间的流转,古文献受外因和内因的影响也发生变化,破损的程度加剧,毫无疑问培养合格的古文献修复人员是当务之急,中国的古文献制作特别,修复的工序繁多,完全是手工操作,如起用新的方法操作(现已有许多新的操作方法)就失去了古文献原有的风貌,我认为传统的方法是最适合古文献的保护,事实证明,千百年来先人依赖传统技艺对古文献进行修复保护,使之续命延年,得以流传。因此,对中国的独特传统修复技艺应不断的发扬光大。这样才能更好的弘扬中华民族的优秀文化遗产,让古文献给我们和我们的后代作出更大地贡献。

以上内容摘自南京图书馆 / 周苏阳《保护古文献,继承传统修复工艺》,发表于《中国文物保护技术协会第二届学术年会论文集》。