纸质文献脱酸加固的必要性

时间:2022-03-07 09:18:00 来源:李青莲 / 硕士学位论文纸张中的酸不仅使纸张变色,而且还引起纤维素的水解,对纸张造成极大的损害。

有实验证明,将耐折度为400次的纸样,用不同浓度的酸处理后再进行老化,在相同的时间和温度条件下,纸张耐折强度的损失随着酸的浓度不同而表现不同,pH为6.2-9.7时,经过两天的老化后,耐折强度仍为400次左右,耐折度保留了95%;而当pH减小到4.5-4.8时,耐折度迅速降低到200次以下,仅为初始值的15%-35%。因此,纸张中酸的存在才是纸张“自毁”的根本原因。

据美国国会图书馆调查得出结果,在馆藏纸质文献中,pH小于4.0的占26%,小于6.0的占91%,pH大于7的仅有3%;韩国图书馆酸化文献比例高达80%;我国图书馆中保存的古籍文献平均pH在4.8左右,情况不容乐观。

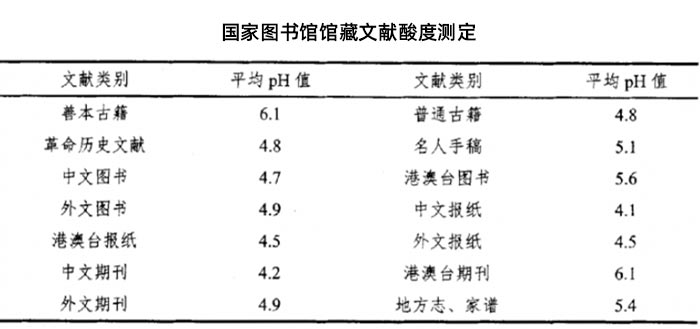

2003年国家图书馆组成课题组对该馆馆藏纸质文献的酸度进行检测,选取具有代表性的古籍、文献、手稿、报纸、期刊等2403册、1949种,结果如下图所示。可以看出,我国国家图书馆馆藏纸质文献已经严重酸化,据统计,国家图书馆内75%的明前中文善本文献、14%的明清中文善本文献、8%的西文善本文献、57%的民族语言文献、71%的舆图文献、20%的新善本文献、33%的敦煌文献、60%的名人手稿文献和50%的金石拓片应用去酸处理;80%的新善本文献和29%的民族语言文献必须尽快进行脱酸处理。

相比而言,地方及其他图书馆由于投入资金短缺、保存条件受限等许多因素,古籍酸化情况更为严峻。

另外,我国所保存古籍文献的破损情况也同样令人担忧,据不完全统计,南京图书馆古籍馆藏量超过140万册,其破损情况难以统计;贵州省图书馆纸有古籍25万册,有8万册破损古籍亟待修复;浙江省图书馆古籍馆藏纸100万册,破损率达到20%以上;陕西省古籍馆藏量也有近150万册,其中三成已经严重老化破损;四川图书馆古籍约有48万册,破损情况非常严重;河南省图书馆馆藏的50万册古籍中,严重受损的有5万多册,许多古籍被风吹过后即会片片掉落,情况十分严峻。

纸质文献经过脱酸后,pH可以提高到7.0~9.0,使原本酸性的纸张脱酸变为中性或碱性,极大程序上阻止或延缓了纸质文献的酸性降解,并可以显著降低纸张二次酸化的速度,增加其耐久性。

有研究表明,经过100℃、7天的加速老化,未脱酸纸样的耐折度从100次降至20次,降低了80%,而脱酸纸样在相同条件下耐折度仅降低20%,耐折度保留率同比提高了3倍。对文献纸张进行脱酸可以显著提高其耐久度与抗老化性能,文献的保存寿命可以提高2~5倍以上。

内容摘自浙江大学材料科学与工程学系李青莲的硕士学位论文《纸质文献的脱酸加固新技术及其应用》