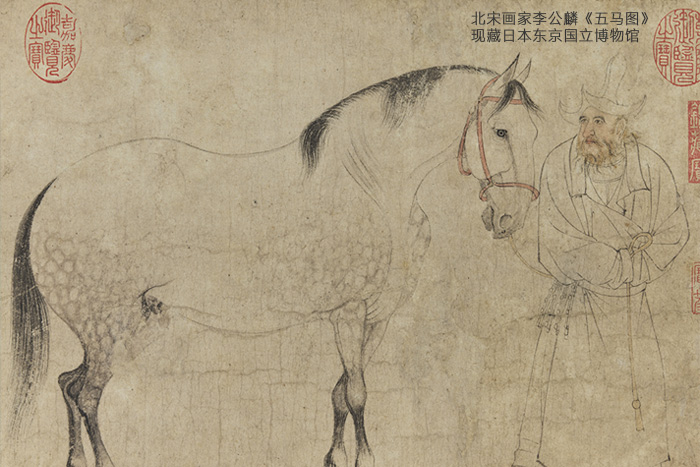

五代十国雕版技艺流行,澄心堂纸一纸百金!

时间:2024-08-26 09:43:23 来源:锐立文保唐朝后期因安史之乱、藩镇割据与黄巢之乱等因素,北方战乱不堪,人口大量流移南方,导致田园荒芜。五代十国时期,政权交迭频繁,全国处于动荡和分裂局面。造纸业承袭隋唐繁盛时代,但各地技艺良莠不齐,造纸中心向南迁移。雕版印刷最初在民间流行,江南和巴蜀两地发展较好,不仅有佛经和日用各书出售,士大夫阶级所读的儒家经典也用雕版印刷发行。

公元932年,后唐宰相冯道提议官方采行雕版印制《诗经》、《书经》、《礼记》等等九经,这个计划由国子监实现,并持续了二十二年直到953年后周时期刻印完毕。从此,刻本“九经”广为流传,朝廷刊印经书的数量增加,任务也交给国子监负责,书版也收藏在国子监内,被称为“监本”。监本九经的问世,使古代经书有了统一的标准本,对于文化的普及起到了积极作用。同时,自此以后,刻书成为历代政府的出版事业,对后世印刷业的发展起到了很大的推动作用。

五代的造纸原料、技术和加工方法,与隋唐时期并无太大差别,但因长期在战乱,南北方割据的原因。各地造纸技艺相差甚远。敦煌石室遗存有北方麻纸,多是粗制滥造的本色纸,不及隋唐精良,书法也不工。成都地区,依然继承唐代薛涛笺的制作工艺,大量制造彩笺。澄心堂纸是五代时期的名纸之一。澄心堂是南唐烈主李昪节度金陵时的书房,后主时,设官局监造名纸供宫中御用。五代的澄心堂纸造于今安徽南部的池州、歙州地区。用腊月冰水去抄纸,意在取浆纤维悬浮效果良好。澄心堂纸是南唐文房三宝之一。以肤卵如膜,坚洁如玉,细薄光润著称。以至一纸值百金,是纸品中的佼佼者。

【转载声明】转载内容是出于传递更多有价值信息之目的,若出现标注错误或侵犯了您的合法权益,请联系告知,及时更正、删除,谢谢!