民国前文献与民国文献保护的比较

时间:2021-09-18 09:17:07 来源:荣红涛《重视民国文献保护:兼与民国前文献保护比较》一、在载体质量上,民国前文献优于民国文献

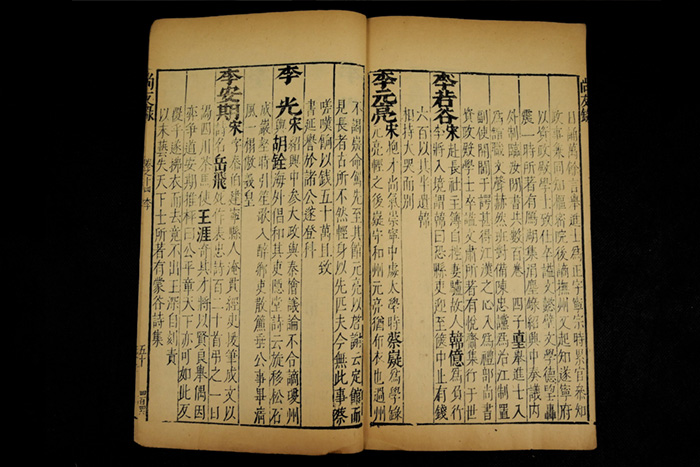

纸是我国古代四大发明之一,是文献最主要的载体。我国古代文献多用手工纸书写或印制,最具代表性的是宣纸,因选材考究,制作工艺精良,具有“纸寿千年”的美誉。而且古人在实践中,发现因为纸张中所含的纤维素及水分等很可能会导致虫蛀霉腐,所以发明了防蠹纸,主要有黄檗纸、椒纸、万年红纸。黄檗纸,即用黄檗汁染过的纸张,敦煌藏经即多用黄檗纸。黄檗纸之所以能防虫,是因为黄檗汁中所含的生物碱性寒味苦,蠢鱼不食而具有防虫作用,而且黄檗汁中有含氯有机物,具有杀虫作用。公元2世纪末,我国已有文献明确记载染黄纸的记录。椒纸是南宋时期在福建建阳出现的一种防蠹纸,其防虫原理是靠椒液中的化学成分及其散发出来的强烈辛辣气味。万年红纸即铅丹防蠹纸,是利用铅丹中毒性极强的化学成分来杀虫的。

相比之下,民国文献用纸就没有这么讲究了。民国时期,特别是1927年-1937年10年间,中国出版业欣欣向荣,手工生产的宣纸已经无法满足印刷需要,因此手工造纸向近代机械造纸阶段过渡。这一时期造纸材料混杂,机械造纸制浆工艺落后,文献纸张酸性强,质量差,保存期短。据国图鉴定,民国普通报纸的保存寿命只有50年左右,民国图书的保存寿命为100年左右。另外,民国时期图书的装帧处于线装向洋装过渡阶段,装帧形式是洋装书,但装帧技术十分落后,使得民国图书在使用过程中较易破损。

二、在思想观念上,重视民国前文献,轻视民国文献

梁启超在《清代学术概论》中指出:“中国积数千年文明,其古籍实有研究之大价值,如金之蕴于矿石极丰也。而又非研究之后,加以整理,则不能享其用,如在矿之金,非开采磨冶焉不得也。”古籍是中华民族丰厚文化的载体,是中华民族生存、进化、创造、思想等信息的存贮。古籍的开发与利用,关系到古为今用,弘扬民族文化和中国的现代化建设,作为人类的共同财富,理应引起深切的关注。对古籍整理、研究、利用的重视,推动了对古籍文献的保护,一是通过改善古籍文献的保存条件,研究古籍文献的修复技术、设备、材料等,加强了古籍的原生性保护;二是通过对古籍的影印复制数字化,通过《中国古籍善本书目》的编纂、古籍整理出版的繁荣、中国古籍书目数据库的建设等措施,加强了古籍的再生性保护。

但很不幸,民国文献并不包括在上述古籍范围内。那么,民国文献是不是古籍呢?事实上,古代文献与现代文献的区别主要有两个方面:一是文献的内容是用文言还是用白话写的;二是文献的装帧是传统的图书装帧方式还是现代的装帧方式,在此基础上再依据其他的如其成书时间、文献形制、文献内容、版本类型与文献类型等方面的具体情况进行判定。据此,民国文献应该全部归之于现代文献的范围之内。但是正如古籍善本的确定要考虑其历史文献性、学术资料性和艺术代表性一样,民国文献也可以根据其自身所具有的历史文献价值、学术资料价值或者是否有独具的装帧艺术价值来确定其是否可以在珍贵文献的行列中占据一席之地。鉴于民国文献所具有的独特的社会经济、政治文化、军事历史等学术价值以及民国文献的用纸、印刷、装帧等所处的过渡阶段,民国文献是当得起这一地位的。

其实,早在1953年,当时的北京图书馆善本部主任、著名版本目录学家赵万里先生就倡议进行“民国文献新善本”的建设工作,并于1956年在北京图书馆率先建立了新善本书库和新善本阅览室,此后辽宁等地也先后建立了新善本收藏体系。但关于民国文献“新善本”的界定更关注思想性、历史性、艺术性,三者中首推思想性,思想性又唯革命性是举,大家都无一例外地把革命文献作为新善本的中心内容。这也是导致相当大一部分民国文献保护不受重视的原因。

三、在保护的理论与实践上,侧重民国前文献,忽视民国文献

古籍属于文物,古籍文献的整理、研究、利用首先就与文物工作密切相关。根据《中华人民共和国文物保护法》(2007年修订)第四条的规定“文物工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针”,可以从中看出我国文物工作的核心原则,即在有效保护的前提下进行合理利用。这是目前我国开展文献保护的最主要的合法性依据。

中华民族是热爱文明、追求进步的民族,深知文化典籍对于一个民族文明进步的重要作用,历来十分重视文献的保护。历史上,我们的祖先们已发明、发现、创造了许多行之有效的文献保护技术、方法、材料等,包括精良的造墨、考究的用纸、妥善的防护建筑、科学的施放药物、到位的管理措施等。今天,科学高度发达,现代科学技术在文献保护工作中的应用更使其如虎添翼,无论是原生性保护还是再生性保护都取得了质的飞跃。原生性保护措施如善本书库中恒温恒湿设备的使用,为防治虫害和霉变的冷冻杀虫法、伽马射线辐射杀虫法、微波杀虫灭菌法等,为保护纸张和字迹的有国家档案馆科研所研制的甲基碳酸镁脱酸法、南京博物院研究成功的“两面文字脆弱纸张丝网加固技术”、陕西档案馆研制的DH-B型字迹恢复剂和1B-E型字迹保护剂等;再生性保护主要包括古籍影印、复制、缩微、数字化等,具体方法不一而足。

而民国文献的保护就没有这么幸运了。我国图书馆界基本视民国文献为“无物”,既不像对古籍善本那样重点保护,又不像普通图书那样提供全面利用,从而使民国文献与历史文物性、学术资料性和艺术代表性的关系从表面上看是越来越远,使民国文献处于一种“既打不得骂不得,又爹不疼娘不爱”的尴尬境地。国图善本保护组提供的资料显示,国图的67万册(件)民国文献中,只有14万册(件)存放在地下一层的保存本库里,保存条件相对较好,其余藏品均存放在没有恒温恒湿条件、不避光、不防尘的地上书库,而且裸露置放在铁质书架上;其他如上海、广东、南京、辽宁、吉林等地的民国文献受条件限制,也是长期存放在普通书库的开放式书架上,保存环境对民国文献的保护非常不利。同时对民国文献保护的研究也先天不足,鲜有人问津,相关研究成果屈指可数。有关文献修复保护的机构、团体、培训班、质量标准等,基本仅限于线装书籍,甚少涉及民国文献。相关文献修复技术滞后,使得对保护民国文献至为关键的脱酸和加同技术,至今还没有令人满意的方法。由于民国文献用纸、印刷和装帧不同,用修复线装古籍的方法来修复,很难达到保持原貌、延长寿命的目的,特别是对诸如舆图、照片等特种文献的修复,目前基本上还是束手无策。

内容来源:荣红涛(郑州大学西亚斯国际学院)《重视民国文献保护:兼与民国前文献保护比较》,刊发在2010(9)《图书馆理论与实践》